Microbiologie 1

Chapitre 1 : Introduction au monde microbien

Introduction

La microbiologie est une sous-discipline de la biologie basée sur l'étude des micro-organismes, trop petits pour être vus à l’oeil nu.

La microbiologie (du grec "mikros" = petit, "bios" = vie,"logia"= théorie, science) est la science qui étudie les micro-organismes : bactéries (bactériologie), parasites (parasitologie), champignons (mycologie) et certaines algues, et virus (virologie).

1. Historique

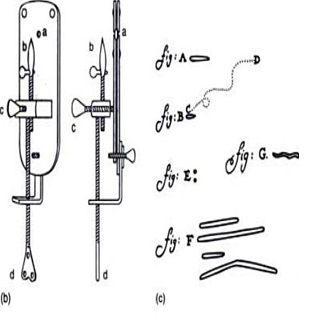

1.1.Invention du microscope

La découverte des microorganismes nécessitait la fabrication d’un microscope. C’est le hollandais Antony Van Leeuwenhoek (1632-1723) qui a conçu le microscope le plus simple, c’est-à-dire la loupe. Il a découvert et décrit le monde microbien entre 1674 et 1687

Figure : Antony Van Leeuwenhoek et son microscope

1.2.L'époque pasteurienne : Louis PASTEUR (1822_1895)

Les découvertes de Van Leeuwenhoek ne sont véritablement reconnues qu'à partir du milieu du XIXe siècle à la suite des travaux de Louis PASTEUR et de ses élèves.

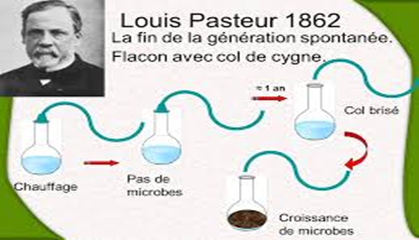

1.2.1. Chute de la théorie de la génération spontanée

La théorie de la génération spontanée est fortement ancrée dans les milieux scientifiques

Les scientifiques crurent que certains êtres vivants peuvent être engendrés spontanément à partir de la matière non vivante ou en décomposition, ce processus hypothétique, appelé théorie de la génération spontanée

Cette opinion fut mise en doute par le medecin italien Francesco Redi qui réalisa une série d’expérience sur la viande en décomposition et la capacité à produire des asticots .

Louis Pasteur réfute cette théorie en montrant la présence de germes dans l’atmosphère, leur destruction par la chaleur. Les microorganismes existent dans l’air, l’eau, la terre…………….

1.2.2 L'expérience de Louis Pasteur

Le scientifique français pasteur, en 1860, a définitivement mis fin à la théorie de la génération spontanée, ou abiogenèse, par l'expérience avec l’expérience « col de cygne », qui est schématisée sur la figure .En 1864, Pasteur met au point une expérience qui donne un coup fatal à la théorie de la génération spontanée. Elle démontre que dans un milieu clos, quand il n'y a pas de contamination par l'air ambiant, aucune vie ne peut apparaître. La conclusion est définitive : seule la vie engendre la vie.

Figure 2 : Les expériences de Louis Pasteur

1.2.3. Pasteur et les fermentations (1857-1877)

Pasteur démontre que la fermentation du sucre en acide lactique est dûe à un microorganisme en 1857: f. lactique: il décrit le ferment lactique comme un organisme globuleux beaucoup plus petit que la levure. D’autres fermentations ont été également étudiées (alcoolique en 1860, butyrique en 1861…). Les contaminants de ces fermentations peuvent être détruits par un chauffage à 56°C, procédé universellement connu sous le nom de pasteurisation.

1.2.4. La bactériologie médicale Louis Pasteur et Robert KOCH (1843_1910)

Louis pasteur et Robert Koch sont les véritables fondateurs de la bactériologie médicale. Koch a démontre que le charbon est dû à Bacillus anthracis. Koch a énoncé également les postulats de Koch qui établissent un lien de causalité entre une maladie et un organisme.

1.2.5. La vaccination (1880 – 1885)

Pasteur se préoccupe de protéger l’homme contre les maladies infectieuses. La vaccination est née :

-1880: Vaccin du choléra des poules,

- 1881: Vaccin de la maladie du charbon,

-1885: Vaccin de la rage (Joseph Meister : 1er être humain vacciné contre la rage)

1.3. L’époque actuelle

Il y a longtemps: la microbiologie était l’étude des microbes. Actuellement, les microorganismes constituent un outil privilégié grâce à la reproduction rapide et les populations issues énormes et homogènes.

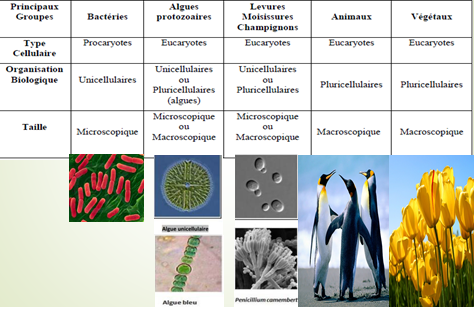

1.2. Place des microorganismes dans le monde vivant

Avant la découverte des microorganismes, tous les êtres vivants étaient classés à l’intérieur du règne animal ou du végétal.

La découverte de nouvelle formes vivantes microscopiques rendait de plus en plus difficile leur classement dans le règne animal ou végétal. Parmi elles, les algues, et les champignons pouvaient être rapprochés des plantes, les protozoaires mobiles et non photosynthétiques étaient considérés comme des animaux, la place des bactéries restait à fixer

En 1857, Karl van Nägeli proposa de classer les bactéries et les champignons dans le règne des Plantes.

En 1866, HAECKEL proposa le terme de protistes pour désigner les êtres unicellulaires et les êtres pluricellulaires sans tissus différenciés, qui rassemblent les algues, les protozoaires, les champignons et les bactéries

Les protistes sont classés en deux catégories :

• Les protistes supérieurs ou eucaryotes qui possèdent un noyau entouré d’une membrane, des chromosomes, un appareil de mitose et une structure cellulaire complexe (mitochondries notamment), englobent : Les algues (excepté les algues bleu-vert), les protozoaires et les champignons

• Les protistes inférieurs ou procaryotes qui ont un chromosome unique sans membrane nucléaire et sans appareil de mitose, et une structure cellulaire élémentaire (pas de mitochondries), englobent les algues bleu-vert (ou Cyanophycées), Bactéries ou Schizomycètes.

En 1878, SEDILLOT utilisa le terme de microbes parmi lesquels on distinguera ensuite les bactéries proprement dites et les virus. Le terme virus, qui au début désignait tout agent infectieux, est maintenant réservé à la catégorie bien particulière de microbes qui ne possèdent qu'un seul type d'acide nucléique et qui sont incapables d'assurer à eux-seuls la synthèse de leurs propres constituants.

Les Archéobactéries, découvertes récemment, qui ont des caractéristiques qui ne ressemble ni aux eucaryotes ni aux procaryotes, font l’objet d’une troisième classe des protistes